D. SXR 電力むかしばなし

その 7. 筏乗りの宿とでかいクモ

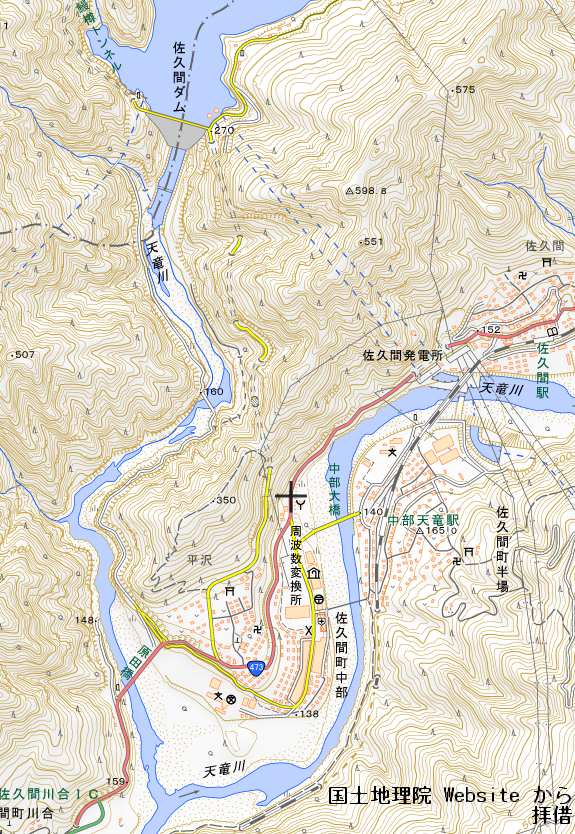

添付の地図は、このシリーズの「その1. 佐久間 FC」 周辺の地形で、真ん中下に FC (周波数変換所)、右に発電所、さらに左上にダムがある(地図は、国土地理院のサイトから拝借)。

添付の地図は、このシリーズの「その1. 佐久間 FC」 周辺の地形で、真ん中下に FC (周波数変換所)、右に発電所、さらに左上にダムがある(地図は、国土地理院のサイトから拝借)。地図のとおり、天竜川は、ここで山を包み込んで、ぐるっと U ターンしている。 この U 字型の底に当たる場所は、流れもゆるやかで、往時は、筏流しの宿場でもあった。 「佐久間町中部」という場所だ。

天竜川の筏乗りは、上流の伊那谷周辺の材木を、下流の遠州浜松まで運んだもので、徳川将軍家の厳重な管理下にあった。

「暴れ天竜」を下る命がけの仕事ゆえ、筏乗りは、稼ぎもよく、金遣いも、それに見合ったものだったらしい。 十分に休養できるそれなりの宿等も必要だったわけだ。

FC の仕事で、よく使った K という宿は、山の中としては、かなりいい旅館で、その昔は、そういう筏乗りがよく使ったところだという。

そこは、いつも空いていたようで、池のある日本庭園を見下ろす渡り廊下の先にある部屋に、案内されるのが常だった。

あるとき、その部屋の戸を開けて、一歩踏み入れた足の下で、なにやらうごめくものがある。 はっとなって飛び退いた。 そういえば、戸を開けたときになにか軽いものが落ちたような音がしていた。

電気をつけてみると、手のひらくらいもあるクモ(蜘蛛)が、逃げてゆく。 山の中とは言え、こんなでかいクモがいるのかと、心底驚いた。

その後、まったく同じことが 2 回あり、二度目は、また踏んで飛び上がってしまった。 三度目は、踏まなかったが、同じように落ちてきた。 どうもその部屋の入り口の上にいつもいたらしい。

追記:

こんな大きなクモの日本での存在は、誰も信じないかと思って、今、ネットでチェックしてみた。 なんと、多数のサイトに説明がある! 今では、まったく珍しいということでもないようだ。

これはインド原産のアシダカグモというらしく、初見は、明治時代の長崎、無毒、時に小さいねずみを食べる! あだ名もある;「軍曹」!。

ということは、あの入り口上のクモは、たまたま落ちてきたのではなく、常時そこにいて、獲物が来たと思って飛び降りていた、というのが正確なところのようだ。

長年、あのタイミングで進路の前に三回も落ちてきたのは、何だったのかと時々思い出していたが、その理由が、やっと分かった!!

Copyright © 2013 JK1SXR/abemasa. All Rights reserved.